Tenía 8 años cuando mi padre me llevó a la Plaza de Toros de Valencia a ver a Perico Fernández, en su época de campeón del mundo del peso superligero. Creo que fue la primera vez que me dejó ir con él a una velada de boxeo.

Yo estaba como loco, por ir con mi padre y por ver boxear a Perico. Había seguido su ascenso fulgurante a través de la tele en blanco y negro de entonces y me caía muy bien ese chaval de poco más de 20 años, que tenía algo de estrella pop. Además, había leído que le gustaba el rock’n’roll (años después supe que se escapó una vez de una entrega de premios y lo encontraron dejándose la pasta en la tienda de discos más cercana). “Un bohemio del boxeo”, así lo definió el crítico Manuel Alcántara, maestro de maestros.

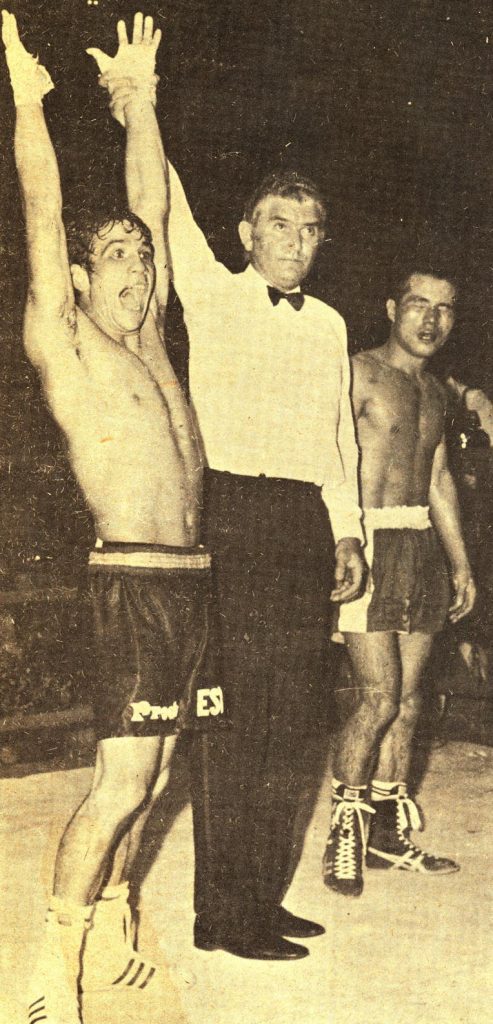

Perico ya era un ídolo, la Plaza de Toros estaba llena (después leímos en algún periódico que asistieron 15 000 personas). Y eso que el combate no tenía mayor interés, era un bolete sin título en juego contra un púgil de segunda fila, previo a su compromiso con Muangsurin en Tailandia. Venció con comodidad y sin exponerse.

Después, Perico se dejó el título en Bangkok frente a “la sombra del diablo” y empezó el declive. Aunque volvió a ser monarca europeo y tuvo otra opción por el título mundial, ya nada fue lo mismo.

Bastantes años más tarde la televisión de la carroña lo recuperó para mofarse de él y divertir a su audiencia con ese exboxeador sonado y friki. Puede que algo de eso hubiera, pero lo que no sabía la mayoría es que Perico ya era tartamudo antes de calzarse los guantes por primera vez.

Pudo haber llegado mucho más lejos, si a su talento innato y sus extraordinarias facultades para el boxeo hubiera sumado una mayor capacidad de sacrificio. Pero él era así. Mi padre decía: “Boxea de puta madre y tiene pegada, pero no le gusta que le toquen la cara”.